Chronique de Jean-Paul Gavard-Perret

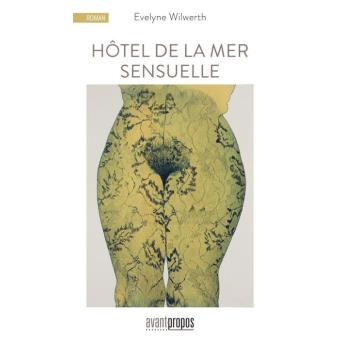

Evelyne Wilwerth, Hôtel de la mer sensuelle, editions Avant-Propos, 2015.

Evelyne Wilwerth, Hôtel de la mer sensuelle, editions Avant-Propos, 2015.

Sous un soleil jaune azuré (cela est-il une couleur, peut-on le dire ?) Evelyne Wilwerth choisit la poésie en prose romanesque pour évoquer l’érotisme. A cela une raison majeure : « la première nous tend les bras » écrit-elle. Le second aussi. Mais comme ses consoeurs Yvonne Caroutch, Vénus Khoury-Ghata, Lucie Spède, l’auteure de « Hôtel de la mer sensuelle » accorde à l’érotisme une part de jeu. Embrasure, embrassement et embrasement vont de pair sur la pointe des soupirs. La femme sitôt vue, l’homme sitôt enveloppé de la chaleur aux mains nues, le trouble infuse l’air avec légèreté aussi étroitement que le volet se colle à sa feuillure.

D’une chambre à l’autre, les mots glissent entre des genoux, veulent la tiédeur mais aussi l’altitude sur l’oblique des membres et sur le drap froissé. La poétesse joue des mèches de la flamme amoureuse sans trop les dénouer. Il arrive même que la parole ouvre la bouche dans le muet jusqu’en la gorge profonde. Caressant à tâtons, la main s’approche pour cadencer le plaisir selon des vagues audacieuses. Si bien que dans l’ « hôtel de la mer sensuelle » les fenêtres sont ouvertes mais la porte fermée. Un murmure rapidement est presque inaudible dans la forge du plaisir. Et la fusion crée des écarts lorsque la poétesse comme ses personnages laisse les Zeus fléchir dans leurs hautes pensées de parvenus. Au Parnasse elle préfère la chambre de la mer.

Sous ses pavés sa place et sa plage dès que l’amant profite de la brèche de « jambes très écartées ». Voici soudain, sortant des chambres, le chant des profondeurs cachées. Les amants pour un temps de jeu seront deux homologues barbares, égaux dans leurs annonciations et leurs ébats. La poésie en prose les exhausse dans les gouffres de la féminité formatrice. La profondeur s’y fait surplomb. Et sur la fraîcheur de l’écart des mots surgissent l’ouverture suprême, la parole emportée étrangère au langage de certitude. Elle fait se conjoindre les êtres pour franchir le seuil d’un plaisir à la fois connu mais jusque-là ignoré. Et si une cloison de peau départage les amants, un même mouvement les enveloppe dans l’attente de mots qui pourraient s’y glisser. C’est là ramener le vocable écrit au mot proféré. Le mot non dans son vouloir d’éternité mais dans le souffle qui le profère et qui se pâme.

©Jean-Paul Gavard-Perret